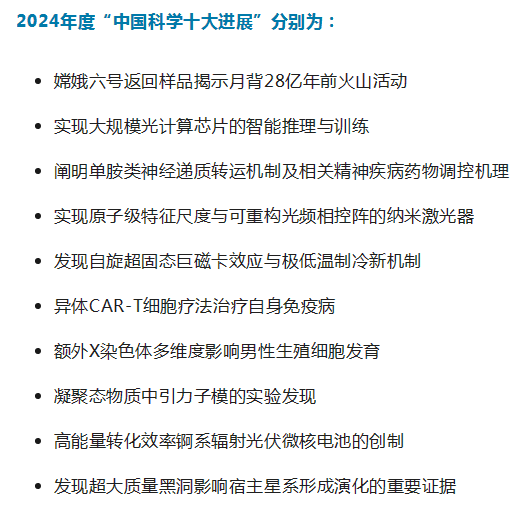

3月27日,国家自然科学基金委员会党组书记、主任窦贤康在2025中关村论坛年会开幕式上发布了2024年度“中国科学十大进展”。北京大学马仁敏教授团队主导开发的“实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的纳米激光器”位列其中,这一成果标志着我国在纳米光子学领域取得重大突破,为下一代光通信、集成光子学和量子技术发展提供了颠覆性解决方案。

据了解,本次活动由近140位相关学科领域专家学者从700多项基础研究成果中遴选出31项成果,邀请包括440余位两院院士在内的2700余位专家学者对这31项成果进行实名投票,评选出10项重大科学研究成果,经国家自然科学基金委员会咨询委员会审议,最终确定入选名单。

北京大学马仁敏教授

技术突破:从衍射极限到原子级操控

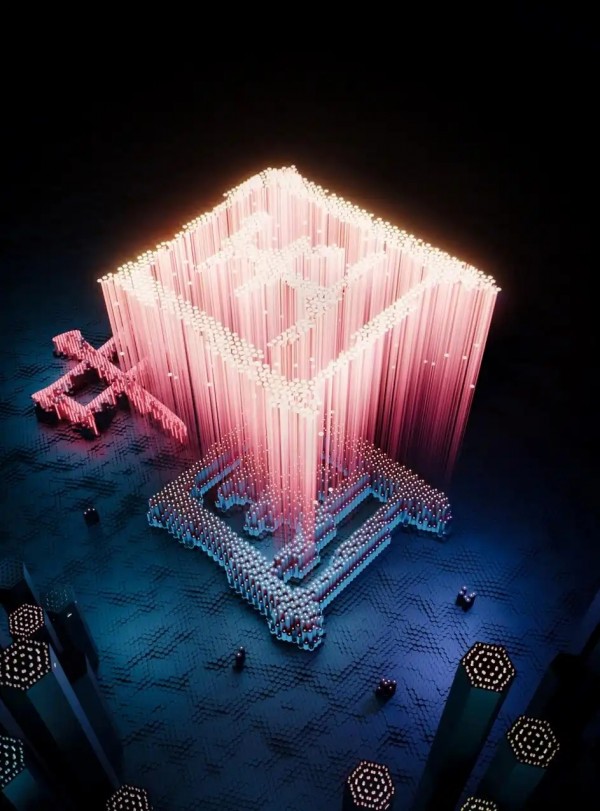

传统激光器受限于光学衍射极限,难以将光场压缩至纳米尺度。北京大学马仁敏教授团队提出奇点色散方程,通过全介电蝴蝶结纳米天线与转角纳腔结构设计,首次在介电体系中实现突破光学衍射极限的纳米激光器,其模式体积理论上可无限趋近于零,远低于传统激光器体积。该设计不仅避免了等离激元纳米激光器因金属材料导致的欧姆损耗问题,还将光腔品质因子提升至超百万级,显著增强了能量存储能力和激射效率。

更令人瞩目的是,团队开发了可重构光频相控阵技术,通过精准调控纳米激光器阵列中各单元的激射波长与相位,实现了动态可编程的光场分布。实验展示的“P”、“K”、“U”及“中国”等图案化激射,验证了其在光通信编码、高精度成像等领域的应用潜力。

行业影响:撬动万亿级光子产业升级

纳米激光器的小型化与低能耗特性,为大规模光电集成芯片提供了核心光源。据行业预测,该技术有望推动芯片算力提升百倍,同时降低90%以上的光互连能耗,加速人工智能、数据中心等领域的硬件迭代。

可重构光频相控阵技术可动态调整光束方向与波长,为6G通信、卫星互联网提供超高速率、超低延迟的光传输方案。专家指出,该技术或使未来手机直接卫星通信成为可能。

原子级精度的激光场调控能力,将推动DNA测序、单分子检测等生物医学技术的突破。在工业领域,纳米激光器可用于半导体刻蚀、超材料制备等尖端工艺,精度较现有技术提升两个数量级。

未来展望:从实验室到产业化

去年7月,马仁敏课题组的前沿创新成果《具有原子尺度局域化光场的奇点介电纳米激光》在Nature上发表,实现了我国在介电体系纳米激光器的原创性突破,一举打破了国外在等离激元技术路径上的专利壁垒。国际权威期刊Nature评价称:“中国团队开辟了纳米光子学的新范式,或将主导未来十年的产业标准制定。”

据透露,项目团队正与华为、中芯国际等企业合作推进纳米激光器晶圆级制造工艺,计划2026年建成首条中试生产线。国家自然科学基金委员会表示,将设立专项基金支持光频相控阵技术在量子计算、太空探测等国家重大工程中的应用验证。

纳米激光器的突破,不仅是基础科学的里程碑,更是一场关乎国运的技术竞速。随着我国在光子芯片、6G通信等领域的全面布局,这项“小”到极致的激光技术,正悄然掀起一场“大”至无限的产业革命。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

热门资讯

热门资讯

精彩导读

精彩导读

关注我们

关注我们